Last Updated on: 24th 6 月2024, 10:47 上午

作者:黃玲娉財團法人紡織業綜合研究所

西元前三千多年,黃帝的妻子嫘祖就開始“養蠶取絲”,用蠶絲織出布料,裁縫成衣裳。這個歷史悠久的古老產業發展到現代的紡織業,一切都要歸功於蠶寶寶。

化學纖維產業之母

蠶絲來自蠶寶寶所吐的絲,相傳早於西元前三千多年,黃帝的妻子嫘祖就開始“養蠶取絲”,用蠶絲織出衣裳。從那時候起,男耕女織,家家植桑養蠶,使得蠶桑事業一代比一代發達。

物的卑微身影,明倫社,minlun.org.tw)

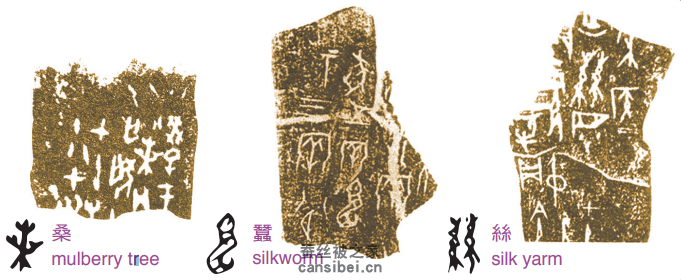

河南安陽小屯出土的公元前二千多年的殷墟「甲骨文」刻有「桑」、「蠶」、「絲」等字。公元前500 年春秋戰國時期飾有採桑圖紋的青銅器,生動地反映了當時蠶業生產情況。中國古三代(夏商週)時期,稱蠶絲織物為“帛”(麻織物則名為布);至漢代多名為“縹”,到唐代多稱作“絹”。

在漫長的紡織歷史中,中國也壟斷了全球絲綢貿易一段非常久的時間。絲綢在羅馬時代傳到歐洲,當時歐洲人不知道這麽美麗的布料是怎能做出來的,商人運送到歐洲的絲織品甚至與黃金同價,歐亞大陸之間的貿易路線還被稱為絲綢之路(silkroad,絲路)。

人們模仿天然纖維的髮想與實現,發展出紡絲技術以及各式各樣的人造纖維。

古代人把棲息在桑樹叢林中的野蠶馴化成家蠶,並從孵化後開始飼養牠們,一直到結繭、抽取蠶絲,織成布,裁縫成衣裳。過程中需要非常多的人參與,也需要不斷開發各種技術來獲得更好的蠶絲、更好的布料,以及更好看的衣服,形成今天所稱的紡織業。

在西元1891 年開始工業化生產以前,紡織業完全依賴像是蠶絲、羊毛、棉、麻之類的天然纖維。但由於人口不斷增加,天然纖維不夠使用,科學家開始想辦法,看能不能用什麽方式來模仿天然纖維,以人造的方式大量製造纖維。人們模仿天然纖維的髮想與實現,發展出紡絲技術以及各式各樣的人造纖維。

在模仿的過程中,第一個引起科學家興趣的是蠶寶寶吐絲的方式,後來演變成利用金屬小孔(噴絲孔)紡絲的技術。而耐隆(nylon)纖維的發明,就是為了想以人造方式創造出蠶絲的各種性質。所以說“蠶寶寶是化學纖維產業之母”,一點也不為過。

蠶寶寶有多少種

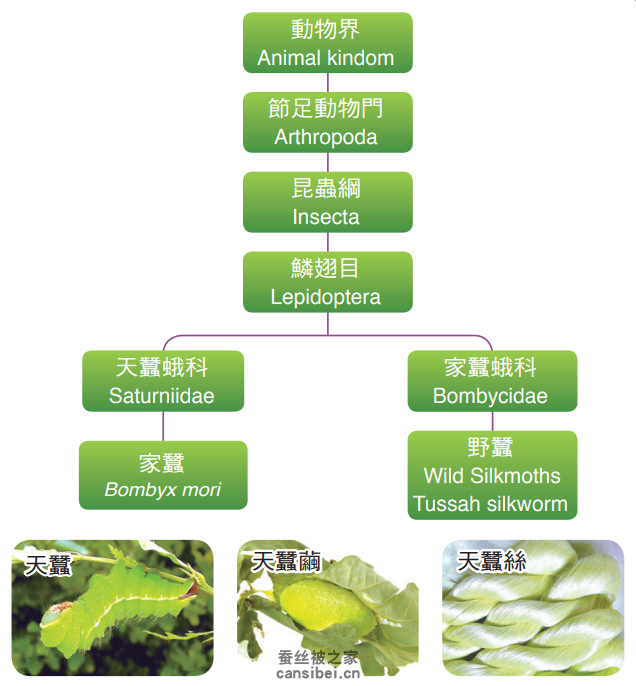

現在飼養來吐絲的蠶寶寶是一種統稱為家蠶或野蠶的昆蟲。

家蠶由古野蠶經由人工選育而來,專吃桑葉,因此也叫做桑蠶。牠好幾千年來一直都靠著人類飼養繁殖下一代,已經完全失去野外生活的能力了。

家蠶以外,還有天蠶、樟蠶、柞蠶、皇蛾和蓖麻蠶這些不易飼養的蠶寶寶,也都會吐絲都叫野蠶。不論家蠶或野蠶,都是屬於鱗翅目的昆蟲。不同的蠶有不同的生態及經濟價值。家蠶經濟價值高,飼養的最多。

也有人想辦法培育野蠶,像是專吃蓖麻葉的蓖麻蠶,已經可以養在室內。天蠶及柞蠶飼養的方法就比較不同,需要放在槲樹、栗樹林裡;牠們的繭絲有很好的延展性,光澤也非常漂亮,有人稱作「綠色鑽石」。

另外,還有一種來自印度阿薩姆省的栗色王蛾(印度大蠶),因牠吐的絲結繭呈淡黃褐色,淺綠帶點黃色,會有自然的金金閃閃光澤,所以又稱為金蠶絲。這款金蠶絲質地柔滑,色彩金黃獨特,而且耐洗,每次清洗後光澤就愈燦爛。或許有人擔心,野蠶食量大,會不會把樹葉都吃光?其實不用擔心,槲樹或栗

樹之類的殼斗科落葉喬木,就算是樹葉被吃光也不影響生長,因此野蠶對森林資源的影響甚微。

http://tpittaway.tripod.com)

目前市面上所買得到的蠶絲品,幾乎都來自吃桑葉的家蠶,野蠶絲做的紡織品因為數量非常少,通常要到特殊的店家才買得到。

接下來介紹家蠶,以及它如何創造最古老的紡織業。大家別小看家蠶,人工養殖保存的蠶種就有136 種,家族龐大,有白的、黑的、褐色的、斑紋的,還有其他不同顏色的,連牠們繭的顏色都不同。

蠶寶寶傳奇的一生

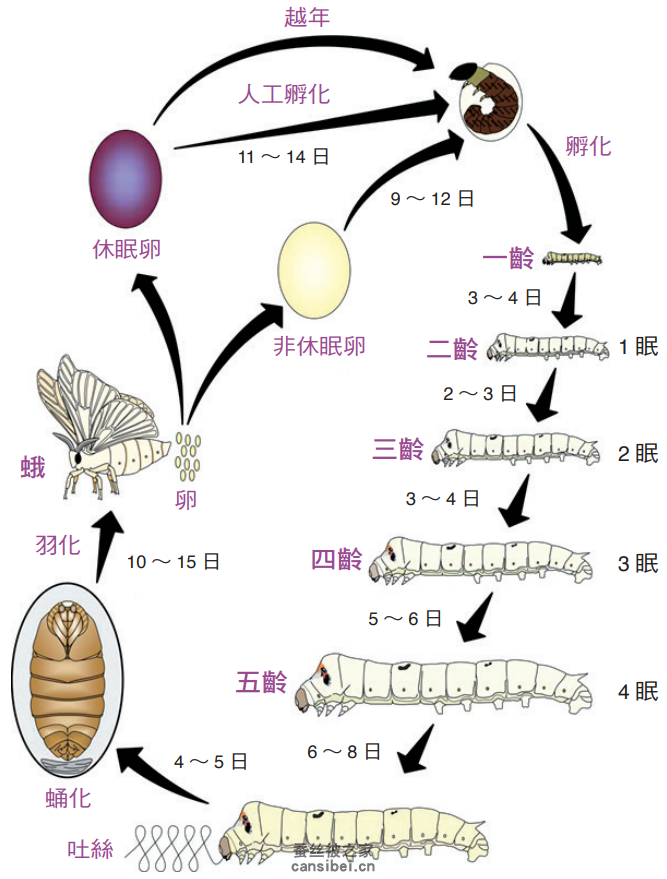

常見的家蠶屬完全變態昆蟲,在一個世代中,經過卵、幼蟲、蛹、成蟲(蛾)4 個形態完全不同的發育階段。一生(生命週期)大概只有50 ∼ 60 天左右,時間長短會因為品種和氣溫及養殖情形而異。

什麼叫蠶眠

為了長大,蠶寶寶會脫上4 次皮,每當蛻皮時,幼蟲會吐絲把自己的足固定在蠶座上,其間不食也不動,這種現象稱作「眠」。

在眠期,蠶寶寶會形成新皮,褪下舊皮。每蛻一次皮增加一齡,通常從幼蟲至成蟲鬚蛻4 次皮,總共有五齡。蠶一直大量吃桑葉,為的就是接下來的吐絲結繭。結繭4 天后,在繭中蛻第5 次皮變成咖啡色的蛹,最後破繭而出繁衍下一代。

室、國立自然科學博物館)

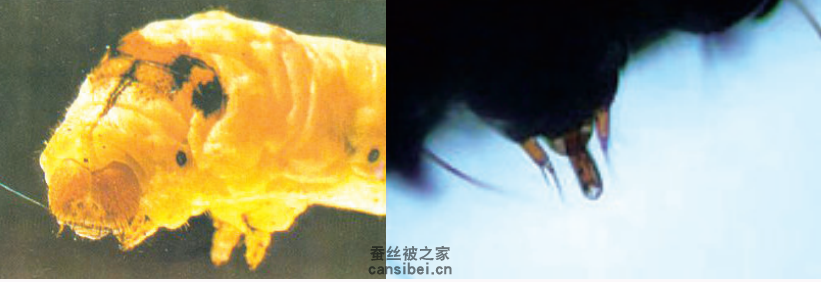

蠶寶寶開始吐絲前,蠶體收縮變成透明的模樣。吐絲時會用下唇前端中央的吐絲口排出絲液並凝固成絲,邊吐邊搖頭繞S形或以平躺8 字形的方式不斷吐絲。蠶從吐絲到結繭差不多需要兩、三天的時間。

蠶絲的秘密

天然纖維中唯一的長纖維

蠶寶寶所吐的絲藏著很多秘密。首先蠶絲屬於天然的動物蛋白質纖維,是天然纖維中唯一的長纖維。可以用來做成衣服或紡織品的天然纖維很多,可約略分類成植物纖維、動物纖維與礦物纖維。

植物纖維最有名的就是棉與麻,動物纖維則是綿羊毛、獸毛、蠶絲等,礦物纖維則有石綿纖維等。但除了蠶絲外,這些天然纖維的長度都不長,大多短短一小截而已。一隻蠶繭通常可以繅出800 到1,500 公尺長的蠶絲,大概可以繞奧運運動場2 ∼ 4 圈。

蠶絲屬於天然的動物蛋白質纖維,是天然纖維中唯一的長纖維。

蠶寶寶吐絲是越吐越細

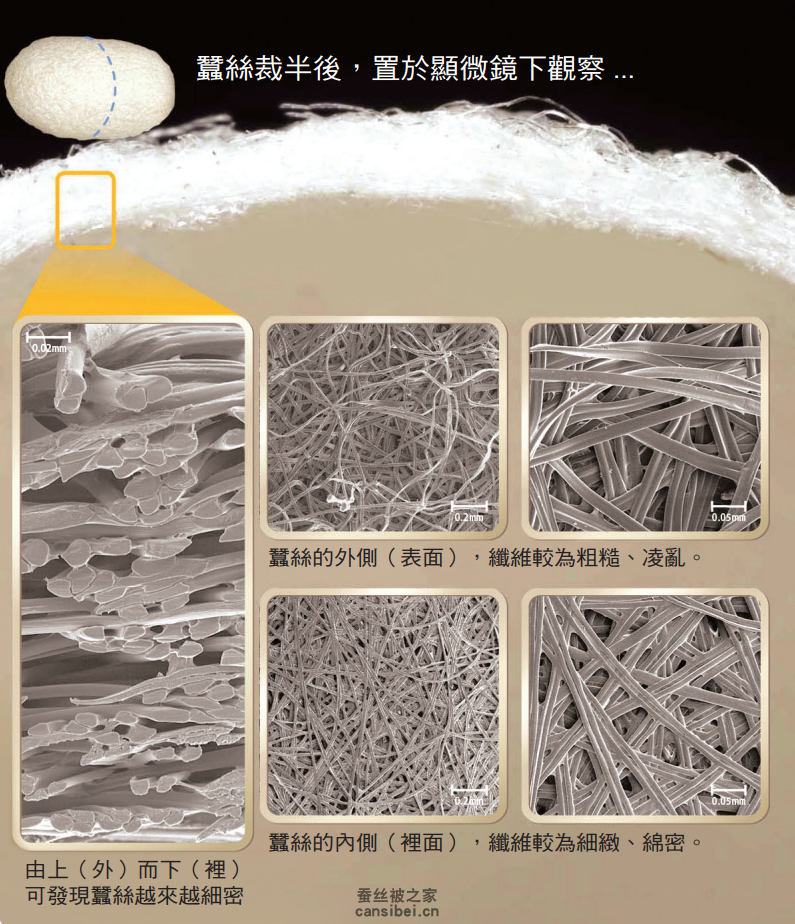

如果把蠶繭切開來放在顯微鏡下觀察會發現,外層比較早吐出的絲會比內層的絲來得粗,簡單地說,蠶寶寶吐絲是越吐越細。這也說明了源自自然界的天然纖維最大特徵:構造上不均一。

天然纖維會因品種、產地以及天候的不同而異,很難得到完全一模一樣的構造。舉例來說,同一品種的綿羊生長在澳洲或紐西蘭,羊毛品質可能大不相同。

同樣是美國的棉花,今年的收成可能和去年有差異。蠶絲也是一樣,蠶寶寶前半段吐的絲跟後半段吐的絲有點不一樣,而且每隻蠶寶寶吐出的絲也不會完全一樣。

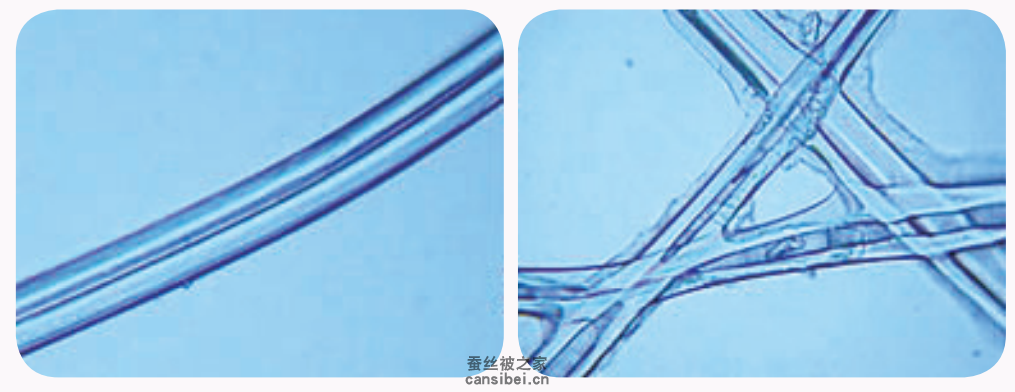

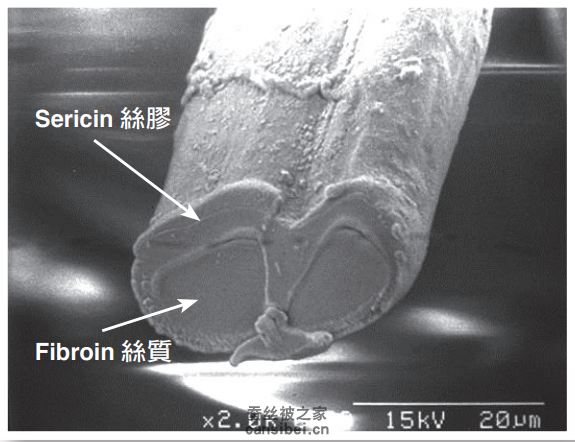

蠶絲特殊光澤的秘密

蠶絲跟其他纖維最大的不同在於特殊的光澤,很容易分辨,這光澤來自蠶寶寶所吐出的絲跟別的纖維有著不一樣的成分與結構。如果把蠶絲放到顯微鏡下觀看,很容易就發現一條蠶絲看起來像是由2 條絲並在一起。如果觀察蠶絲的橫斷面,會更清楚地看到有2 條三角形的纖維包在裡面。

ぜんぶわかる!カイコ,しぜんのひみつ寫真館5)

分析蠶絲的化學組成後會發現,那2條包在裡頭三角形的纖維是由一種「纖維蛋白」所組成,一般稱作「絲質」(或絲素),不溶於水(疏水性) 。包覆在三角形絲質外頭的物質,成分是“球形蛋白質”,一般稱作“絲膠”,易溶於水(親水性)。絲膠分層包緊膠黏著絲質,可以抵抗外界的熱、光、酸、鹼及氧化,發揮

保護作用。

蠶絲有著珍珠般的特殊光澤,非常優雅,而這光澤就是來自精練過後所剩下的絲質。由於絲質呈三角形,能讓布料有如三棱鏡般的效果以不同的角度折射光線。蠶絲布料柔軟、懸垂性佳、手感涼爽、質感特殊,

摩擦時還會有獨特的沙沙聲,這就是「絲鳴」現象。

蠶絲的特性

蠶絲不會熔融而燙傷肌膚。雖然蠶絲拉伸強度好,但在高溫下還是容易產生劣化現象,整燙時如果用熨斗熱壓會變黃,因此建議用蒸氣整燙。但因為怕鹼、不耐鹽水浸蝕,所以不宜用含氯漂白水或清潔劑處理。

一般買賣蠶絲織物,不但要算面積,而且要計重量。由於蠶繭在熱液中繅絲或練漂時,會使蠶絲上的絲膠減失,因此有些商人可能會在隨後的加工工序中進行“加重整理”,使織物吸附如氯化錫的金屬鹽類,以彌補脫膠的重量。只是蠶絲如經過加重整理,會減弱拉伸強度,對光線和汗水也較敏感。

織造過程

製絲經過了好幾千年的經驗累積,有非常大的進步,但無論如何,由繭製絲都需經乾繭→混繭→剝繭→選繭→煮繭→繫絲→複搖→整理→生絲→精練→織造等過程,這裡面有幾個非常關鍵的工序。

煮繭

蠶寶寶吐絲其實是分泌由蛋白質組成的絲液,邊吐邊凝固,慢慢地把自己包起來結成繭,這種吐出的連續長纖維也稱作「繭絲」。蠶繭放入溫水中煮過後,絲線頭就會露出,這個過程稱作「煮繭」。使用溫水的作用是能減少繭絲間的膠,不要讓繭絲全黏在一起,有時也會添加化學藥劑讓這個程序加速進行。經過煮繭,繭絲週邊的絲膠會膨潤、變軟和溶解,也順便增強了繭絲的強度,變得不容易斷,這樣在繅絲時繭絲就能順利連續不斷地依次離解。

繅絲

煮繭時一次拉起數條繭絲,集合它們順序離解捲繞、假撚成線,並不斷補充新的煮熟繭,繅成生絲,這個過程稱作“繅絲」。以前繅絲的方法多以人工進行,後來演進到自動繅絲,以機械化方式進行。自動繅絲採用低溫、高速方式,以機械或水流把繅絲過程連貫成自動控制的方法,繅絲技術的好壞對將來紡織時的實用性與生絲的品質影響很大。

精練

精練這個工序會在加熱的肥皂(或合成洗滌劑)與碳酸鈉(純鹼)的混合溶液內進行,目的是為了除去絲膠留下絲質,因此又稱為脫膠。

一般把未經精練的蠶絲稱為生絲,脫膠精練後稱為熟絲或精練絲。其實煮繭繅絲時就會流失一些絲膠,但流失的不多,大部分絲膠仍在。精練這個工序不一定要在織布前進行,可以在生絲直接織造成布後再脫膠,也可以直接使用熟絲(精練絲)織成布匹。通常看到的蠶絲紗線多是脫膠後的精練絲,您會發現它的光澤與生絲不同,較為光亮,也比較柔軟。

你不知道的現代蠶業科技

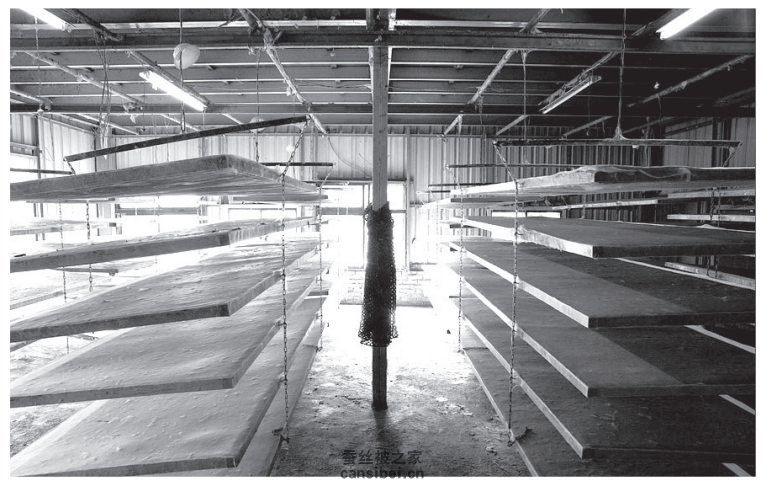

平面繭

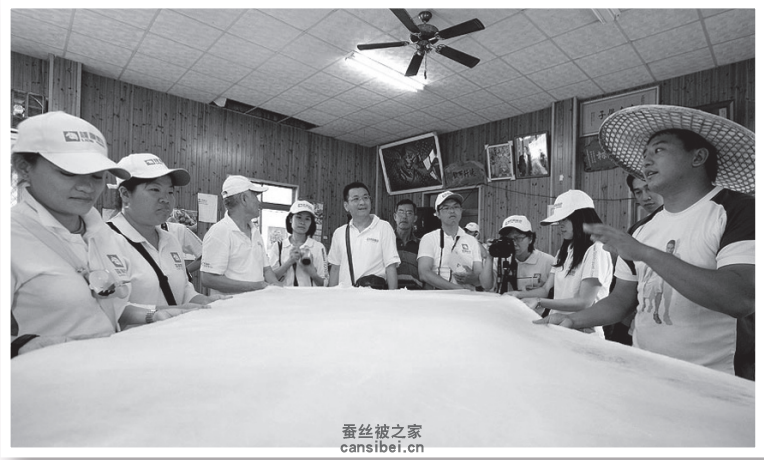

一般蠶寶寶吐絲會自然結成圓型繭把自己包覆起來,現在國內有業者為了減少加工程序,讓成千上萬隻的蠶寶寶一起吐絲到一個平面的大模具上,形成一張綿密的大網布,稱作平繭。這樣的平面繭不需要繅絲,可直接精練脫膠。若干張的平繭疊在一起後,可以製作蠶絲被等寢具。

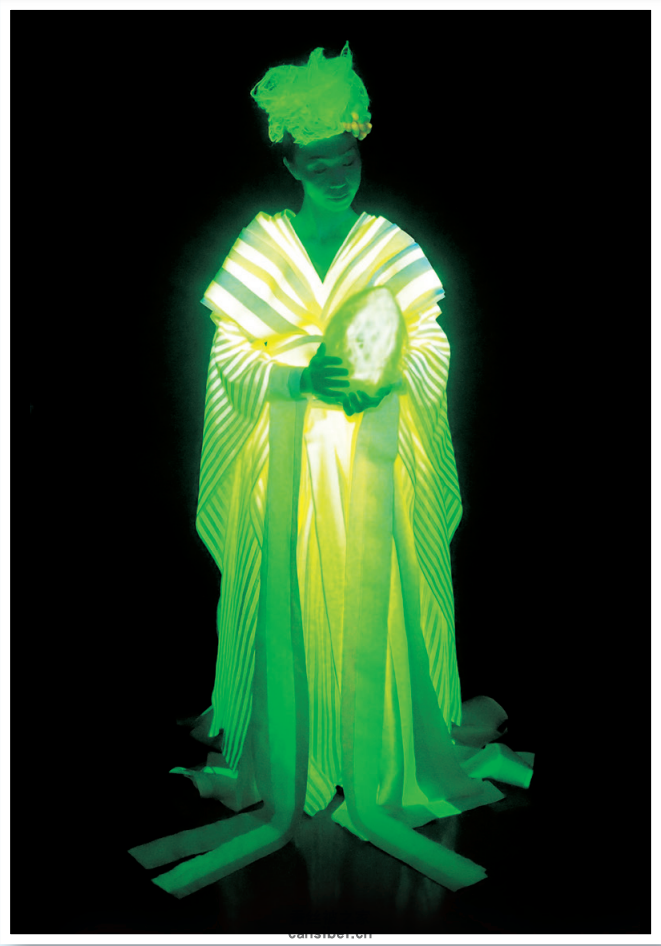

螢光蠶及其蠶繭

桿狀病毒只會感染昆蟲,因此透過基因工程技術,讓蠶寶寶導入從水母與紅珊瑚中抽取的螢光蛋白基因與桿狀病毒後,化身成為閃閃發亮的「螢光戰士」。螢光蠶繭在製成絲後,可應用在各式產品上。

普通白光照明,下圖則以LED 照明。 (圖片來源:日本獨立行政法人農業生物資源研究所)

家蠶不再只吃桑葉

透過實驗,科學家發現家蠶會選擇攝食的植物有41 種,但是能讓家蠶正常成長結繭的只有桑葉,而且要用新鮮桑葉蠶寶寶才會健康。但有時受氣候影響新鮮桑葉不易取得,於是科學家開始改良家蠶品種,儘量能夠雜食,也做了各種人工飼料的研究。目前人工飼料的發展以日本做得最好,改良能吃人工飼料的家蠶品種也最多。

蠶寶寶的一生除了吃大量的桑葉外,從蠶蛹、蠶絲,一直到排泄物,都有用處,沒有一絲浪費。目前也可應用基因工程,把蜘蛛的基因注入蠶卵中,使蠶絲具有蜘蛛絲的部分成分和性能。

蠶幼蟲做成的全蠶凍乾粉,具有治療糖尿病的功效。利用蠶生產的抗菌蛋白及其基因,可以做為醫用實驗性抗癌劑。蠶蛹可用於食用、藥用或生產冬蟲夏草。蠶絲蛋白對人體具有安全性、親和性、無過敏反應等優點,也已大量開發成保健食品、化妝品、外科手術縫線。蠶沙(糞)在外科上用於化膿性創傷、火燙傷、齒槽膿漏、除口臭、蓄膿症都有效果。

蠶寶寶一生短暫,是人類的好朋友,是偉大的昆蟲。

推薦閱讀:不同種類的蠶,都看過嗎?

黃玲娉

紡織產業綜合研究所