Last Updated on: 25th 3 月2024, 10:27 下午

柞(zuò)蠶,以柞樹葉為食料,吐絲結繭。

原產於中國,發育溫度為8~30℃,發育適溫為11~25℃,最適宜的溫度為22~24℃。主要分佈在中國。在北韓、南韓、俄羅斯、烏克蘭、印度和日本等國家也有少量分佈。

柞蠶以殼斗科櫟屬植物如尖柞、蒙古柞、槲等的葉片為飼料,也能取食蒿柳、山定子、栗、楓、梨、蘋果等植物的葉子。柞蠶是完全是變態昆蟲,一生中要經卵、幼蟲.蛹、成蟲四個形態和生理功能完全不同的發育階段。經四次眠和蛻皮。每蛻皮1次,遞增1齡。一頭蠶從孵化到5齡老熟結繭需要50d左右,春蠶一生食葉30~35g左右,秋蠶食葉50~58g。其中大蠶食葉佔總食葉量的80%以上。春蠶體重149,秋蠶21g左右。至生長極度時,分別比蟻體重約增加2000~3000倍。

柞蠶繭可繅絲,柞蠶絲是柞綢的原料,柞蠶蛹可食用並與蛾均是化工、醫藥、食品工業的原料。卵是進行生物防治用赤眼蜂的良好中間寄主。

桑蠶,以桑樹葉為食料,吐絲結繭

桑蠶起源於中國,它發育溫度是7~40℃,飼育適溫為20~25℃,主要分佈在溫帶、亞熱帶及熱帶地區。

桑蠶屬寡食性昆蟲,除喜食桑葉外,也能吃生菜葉、柘葉、楮葉、榆葉、鴨蔥、蒲公英和萵苣葉等,桑葉是蠶最適合的天然食料。蠶是完全變態昆蟲,一生經過卵、幼蟲、蛹、成蟲四個形態上和生理機能上完全不同的發育階段。其中幼蟲期在適宜溫度條件下,自孵化至吐絲結繭需要22~26d,一條蠶一生約食下桑葉20~259,一般經四次眠和蛻皮,至生長極度時,體重約增加1萬倍。未齡期的食桑葉量佔其總食桑葉量的85%以上。桑蠶結的革可以繅絲,蠶絲是優良紡織纖維,是綢緞的原料。桑蠶的蛹可食用,蠶蛾和蠶糞都有綜合利用,是多種化工和醫藥工業的原料。蠶砂枕有祛風降濕、健腦明目等功效。就2006 年的生產情況來看,我國現有主要桑蠶區8個省份,分別為廣西、江蘇、浙江、 四川、 山東、廣東、重慶、安徽等,其產繭量約佔全國總量的86% ;次要蠶區有雲南、陝西、湖北、江西、河南、山西、湖南等7個省份,其產繭量佔全國總量的13.64 %。

蓖(bì)麻蠶,以蓖麻蠶葉為食料,吐絲結繭

原產印度東北部的阿薩姆邦,18世紀開始從印度傳出,中國、美國、斯里蘭卡、馬耳他、義大利、菲律賓、埃及、日本、北韓等國先後引種飼養。

蓖麻蠶一個世代經過卵、幼蟲、蛹、成蟲四個發育階段。卵期經過約10d,幼蟲4眠5齡期為20d,蛹期約20d,完成一個世代經過約45~50d。期在16.5°以下或32℃℃以上時均難孵化,適宜溫度為25℃左右;幼蟲期在飼養適溫在24℃C左右;蛹期的保護溫度以25℃C左右為宜,相對濕度為75%~90%。至生長極度時,體重79g上下,約比蟻蠶增加5,400倍。蓖麻蠶繭不能繅絲,只能作絹紡原料,紡製蓖麻絹絲。也有與桑蠶廢絲、柞廢絲、莧麻、化纖等混紡的蓖麻混紡絹絲。

樟蠶,以樟樹葉為食料,吐絲結繭。

又稱天蠶、楓蠶、漁絲蠶等。樟蠶主要食樟樹葉,絲質較優,也食楓樹葉、櫃柳葉、野薔薇、沙梨、蕃石榴、紫殼木及柯樹葉等,但絲質較差。主要區是中國、越南、印度等國,產量最多的是中國的海南島。

樟蠶每年一代,蛹態滯育。成蟲羽化最適溫度為16~17℃℃.樟蠶共經8個齡期,全齡約經80d。成熟時雌體重169,雄蠶10g。飼養樟蠶者一般不讓其結,而是在其成熟期時,先將熟蠶浸死在水中,然後用手工將其第2~3腹腳間撕破蠶腹,取出兩條絲腺浸入冰醋酸(濃度2.5%)中,5~7min後,即進行拉絲,可拉長至200cm左右,經水洗後光滑透明,堅韌耐水,在水中透明無影,是最佳的釣魚線。約1000條可拉絲500g,除供釣魚台外,還可精製成外科用的優質縫線。樟蠶也可繅絲,但數量很少,世界上只有中國生產樟蠶絲。

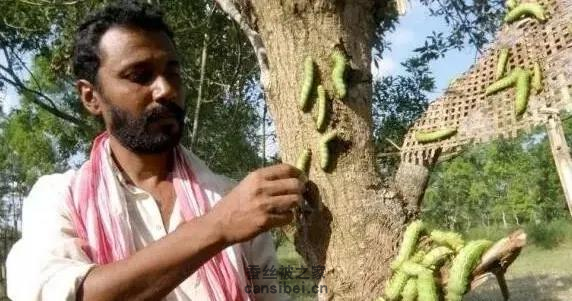

栗蠶,以核桃葉、栗葉為主食料,吐絲結繭。

俗稱燈籠蠶,分佈於中國、日本等地。主要食核桃、栗、杏樹、楓楊、桷、櫪、樟、榆等樹葉。

食核桃葉的繭重,繭層厚,食棣及栗葉者較差。在遼寧、黑龍江、吉林、江西、廣西等省,每年完成一個世代,以卵越冬。有野生情況下,幼蟲在5月下旬孵化4眠或5眠,於6月下旬成熟,經50d左右老熟結,繭外觀呈燈籠狀,有大小不等的網眼。結成繭需時2d左右,經3~5d後化蛹,革可繅絲,也可作絹紡原料,絲質優良。票蠶也可以從熟蠶腹中取出絲腺,浸酸後拉長作釣絲或醫療用絲。

樗(chū)蠶,主食樗樹葉(臭椿),吐絲結繭。

兼食烏桕、蓖麻、冬青、含笑、泡桐、梧桐、樟樹葉等,又稱椿蠶、小烏桕蠶。分佈於中國、日本、印度等國。中國分佈在山東、江蘇、浙江、江西、四川等省。

化性有1化性、2化性以至4化性的。寒冷地區為1化性、台灣為4化性。蠶期30~40d。熟蠶集結2~3片葉吐絲結繭。繭灰褐色、紡錘形、頂端有孔,有細長繭柄,繭重約3g,繭層重約0.3g,繭層率10%~12%。農村一般均繅土絲,織成的綢稱椿綢。

烏桕(JIǜ)蠶,食烏桕葉,吐絲結繭。

分佈於中國、印度、日本、越南等國。中國主要產於廣東、廣西、福建等省。食珊瑚樹葉,也食烏桕葉,牛耳楓、冬青葉等。

2化或3化,蛹態越冬。 4~11月為飼養季節。食珊瑚樹葉,也食烏桕葉,、牛耳楓、冬青葉等。幼蟲期6齡或7齡,春夏蠶全齡約35d,秋蠶約40d。全重6.5~10g,繭層重0.9~1.1g,蘋層率約10%。可紡絹絲,強伸力好,織綢稱」水紬」絹綢。

柳蠶,主要食柳、楓楊、等樹葉,吐絲結繭。

又稱大青天蛾蠶、中桕蠶。分佈於中國、日本、印度等國。中國各地都有。

柳蠶1年2~3代(很少4代),以越冬。主要食柳、楓楊、烏桕、樟、泡桐等樹葉。熟蠶在葉片間結繭,繭形大,暗褐色,能繅絲300m以上,有細而耐腐的優點。

虎蠶,一般食嫁接湖桑的葉子,吐絲結繭。

虎蠶品種原產中國,亦稱虎斑蠶,斑馬蠶。幼蟲期蠶體上有黑白相間的條紋。蛾期和普通白色家蠶差異不大。

寡食性昆蟲,幼蟲期喜食桑科植物,尤其是桑樹葉,一般為一化性,即1年僅孵化一次。在長江流域地區,自然情況下,蟲卵在4月上中旬會自然孵化。經過約23-28天的人工飼養後,幼蟲結繭化蛹,再經過9-15後成蟲羽化破繭而出,成蟲(蠶蛾)交尾產卵後死去。所產之卵經過夏,秋,冬三季,於隔年春季孵化。一個世代從蠶卵孵化起到死亡約40天。幼蟲成長到極致時,大小為蟻蠶(剛孵化時)的10000倍左右,雌蠶長可達7cm以上,雄蠶略小。性溫和,可與其他種類家蠶混合飼養。所結的繭常見的有白色和黃色,偶有綠色。蠶繭為紡織業重要原料。絲綢被喻為綠色的黃金,頗為珍貴。

天蠶,食柞樹葉,吐絲結繭。

天蠶是自然界中十分稀有的物種,天蠶絲是無價之寶,被稱之為賽過黃金的綠色軟寶石。在世界是可以巢制翠綠絲的蠶,寧安是我國少數的天蠶產地之一。

天蠶生長在靠近江河湖澤林子裡的柞樹上。這裡的林地潮濕,野草茂盛,很適合天蠶的生活環境。每年七、八月,天蠶蛾把卵產在柞樹枝幹上,然後隨風吹雨打,天蠶卵便落到樹下草叢中,被泥土枯葉覆蓋著,卵在這種環境的保護下越冬。第二年當柞樹長出嫩綠的枝葉時卵孵化出幼蠶爬到柞樹上食柞葉,經過四十天左右的生長後作繭。天蠶生長過程中最怕乾早,一旦乾早就發生寄生螺。幼蠶食了帶有寄生螺卵的柞樹葉後便會腐蝕爛掉。如果林地缺乏草芥或密不透風,蠶卵落地無法被枯葉覆蓋上,便會在冬天被凍死。因此,天蠶對生活環境要求苛刻,否則將無法生存。當今世界上產天蠶的國家寥寥無幾。

琥珀蠶,能吃多種植物,吐絲結繭。

一般生長在雅魯藏布江流域、喜馬拉雅山脈東部的丘陵氣候條件下,主要分佈在印度的阿薩姆邦(Assam)和與之相鄰的緬甸部分地區,在我國雲南也廣泛分佈。

琥珀蠶絲具有天然的金黃色,有光澤,強伸力好、吸濕性強,耐洗,不易褪色。目前只有印度在生產利用,在印度稱阿薩姆蠶或姆。琥珀蠶絲年產量120~150噸,主要用於織高品位的腰帶、沙麗等,琥珀蠶絲產量稀少,華麗高貴,享有盛譽,在古印度一直是皇家禦用品,具有很高的商業價值,是家蠶絲的3~5倍。